申込み受付は終了いたしました

開催概要

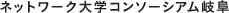

ネットワーク大学コンソーシアム岐阜では、昨年度に引き続き、発達障がいなど特別な支援を必要とする児童・生徒をお持ちの保護者や幼稚園・保育園等教育機関の教職員の皆さんを対象としたプログラムを開催いたします。本プログラムでは、専門家の講演により、ご家庭や学校などでの具体的な支援の在り方や支援の実践事例を学び、特別な支援を必要とする児童・生徒への向き合い方、支援の取り組み方を考えていきます。

日程

令和5年5月21日(日)~9月24日(日)(全5回)

時間

各回とも9:00~12:00(受付は8:40開始)

会場

【第1回~第3回】岐阜大学サテライトキャンパス(岐阜スカイウイング37東棟4階) 【第4回~第5回】岐阜大学柳戸キャンパス 全学共通教育講義棟 1C講義室

定員

各回とも募集定員は70名(先着順)です。※定員に達しましたら受付を終了します。

受講料

各回1,200円(コンソ加盟機関教職員は無料)

対象者

保護者、幼稚園・保育園・小学校・中学校・高等学校・特別支援学校等の教諭、その他本プログラムの内容に関心のある方

講義スケジュール及びテーマ

第1回

5/21(日)

担当講師所属大学等

東海学院大学

人間関係学部 子ども発達学科

准教授 杉山 章

障害のある人の生涯学習について考える 〜知的・発達障害児・者の社会への移行期を巡って〜

「共生社会」を標榜する日本は、コロナ禍の中でパラリンピックを成功させました。障害者スポーツの存在やその魅力について知るきっかけになったのではないでしょうか。では、スポーツ以外の領域については、いかがでしょうか。平成31年3月に「障害者の生姜学習の推進方策について(報告)」が、国の有識者会議によって示されました。特に知的障害児・者の「学び」の現状と課題を概観することで、各々の「学習観」を見つめなおす機会を提供します。

第2回

6/11(日)

担当講師所属大学等

岐阜聖徳学園大学

教育学部 特別支援教育専修

准教授 野村 香代

読み書きの困難さへの支援

文字を読むこと、書くことは、生活や学習といった多くの場面で求められます。しかし、読み書きは、単純な作業ではなく、さまざまな能力がかかわっています。読み書きの困難さへの支援を考えるためには、どの要素に困難さがあるのかを理解したうえでアプローチを考えていく必要があります。

今回は、困難さのつながる要素を解説し、その要素を改善・軽減するための支援について考えていきます。

第3回

6/25(日)

担当講師所属大学等

大垣女子短期大学

幼児教育学科

准教授 垣添 忠厚

健康な生活づくりから豊かな生活づくりへつなぐ 〜自立を目指す支援の在り方を考える〜

障害があってもなくても、健康であることが自立への第一歩です。発達に特性があり、生きづらさを感じている幼児・児童・生徒・学生の健康の問題や課題からまず健康な生活づくりを考えます。そして、自分らしさを発揮できる豊かな生活づくりにつながる支援の在り方を、特別支援教育の自立活動の視点から探ります。「価値ある自分」を育むために私たちができることを一緒に考えましょう。

第4回

7/16(日)

担当講師所属大学等

岐阜大学

保健管理センター

准教授 堀田 亮

のりしろのある支援をめざして:大学における修学支援と就労移行支援

カウンセラーの立場で障害学生支援に携わっています。本演題では精神・発達障害およびその特性のある学生が大学で受けられるサポートについてご紹介します。キーワードは「のりしろ」。大学と地域の支援機関が協働して、学生一人ひとりの特性、ニーズに応じた修学支援、就労移行支援が今まさに展開されてきています。支援の制度や実態を事例を交えながらお話します。

第5回

9/24(日)

担当講師所属大学等

岐阜大学

教育学部

名誉教授 池谷 尚剛

岐阜県の特別支援教育の現状と今後の展開

岐阜県では「岐阜県障害のある人もない人も共に生きる清流の国づくり条例」が平成28年に制定され、障害を理由とする差別を解消し、障害のある人も障害のない人も分け隔てなく共に安心して暮らせる共生社会の実現を図ることをめざしています。この講座では、岐阜県の特別支援教育の現状とこれまでの推移について、就学先の決定、特別支援学校・特別支援学級・通級による指導の概要と推移、卒業後の進路と「働きたい応援団 ぎふ」の取り組み、子どもかがやきプラン等の事項を取り上げて理解を深めることを願っています。そして、共生社会に向けたインクルーシブ教育とはどのようなものかを共に考えていけたらと思います。